Manche Debatten führen wir nicht gern. Weil sie unbequem sind. Weil sie unangenehme Fragen stellen. Weil sie Grundüberzeugungen berühren, die wir lange nicht infrage gestellt haben. Die Diskussion um die Strafmündigkeit gehört dazu. In Deutschland liegt die Grenze seit Jahrzehnten bei 14 Jahren. Doch die Wirklichkeit draußen, auf Schulhöfen, in Innenstädten und in sozialen Netzwerken, hat sich längst verändert. Wer das nicht sieht, verschließt die Augen. Wir sollten uns dieser Entwicklung stellen. Ohne Hysterie, aber auch ohne Verdrängung.

Ich bin überzeugt: Es ist an der Zeit, die Altersgrenze für die Strafmündigkeit in Deutschland zu senken. Nicht als Ausdruck von Strenge, sondern als Zeichen von Verantwortung. Kinder und Jugendliche sind heute früher konfrontiert mit Themen, die früher Erwachsenen vorbehalten waren. Sie bewegen sich in digitalen Räumen, in denen Erwachsene kaum noch Einblick haben. Sie entwickeln Meinungen, vernetzen sich politisch, konsumieren Inhalte mit gesellschaftlicher Wirkung. Wer auf diesen Ebenen mitredet, kann auch lernen, Verantwortung zu übernehmen. Und zwar für das eigene Handeln.

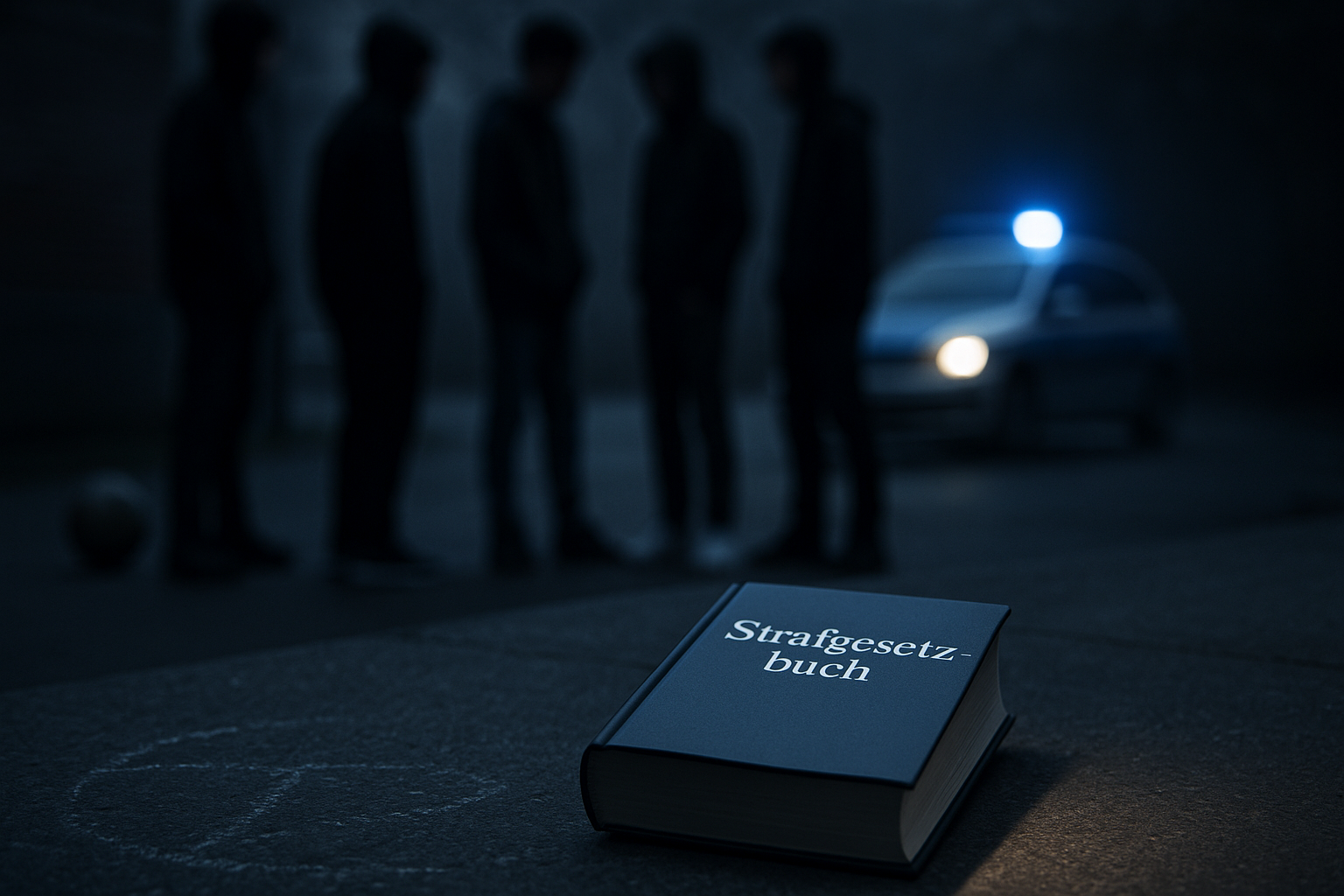

Das bedeutet nicht, dass Zehnjährige wie Erwachsene behandelt werden sollen. Aber es heißt, dass auch unterhalb von 14 Jahren der Rechtsstaat sichtbar bleiben muss. Wer wiederholt stiehlt, randaliert, andere bedroht oder tätlich angreift, darf sich nicht hinter dem Schutzschild des Alters verstecken. Die Polizei in Niedersachsen berichtet zunehmend von Vorfällen mit sehr jungen Tatverdächtigen. Die Straftat als Mutprobe, das Smartphone als Beweismittel, das Opfer als Zuschauer – all das ist längst Realität. Wer dann hört, dass nichts passiert, weil die Täter zu jung sind, verliert das Vertrauen in unser Rechtssystem. Und das gilt nicht nur für die Opfer. Auch viele Polizisten, Lehrer und Erzieher spüren diese Ohnmacht. Sie sehen, wie wenig Abschreckung wirkt, wenn Regeln folgenlos bleiben.

Natürlich braucht es pädagogische Maßnahmen. Niemand fordert Jugendstrafvollzug für Kinder. Aber ein rechtsstaatliches Verfahren, das auch unterhalb von 14 Jahren greift, wäre ein Signal: Dein Verhalten hat Konsequenzen. Die wirst ernst genommen. Nicht fallen gelassen, auch auch nicht dauerhaft geschont. In anderen europäischen Ländern ist das längst möglich. In der Schweiz etwa liegt die Strafmündigkeit bei zehn Jahren, in England und Wales ebenfalls. Frankreich zieht bei 13 die Grenze, in den Niederlanden bei 12. Deutschland liegt im oberen Bereich – und das in einer Zeit, in der sich Kindheit dramatisch verändert hat.

Diese Veränderung ist nicht allein negativ. Viele junge Menschen sind reflektiert, interessiert und leistungsfähig. Aber das eine schließt das andere nicht aus. Denn fort, wo Werte fehlen, wo Gewalt als Mittel zur Selbstbehauptung gilt, wo Respektlosigkeit zur Alltagskultur gehört, muss der Staat Grenzen setzen. Das gehört zur Fürsorge genauso wie zur Gerechtigkeit. Wir sprechen über Schutzräume, über Frühförderung, über Medienkompetenz – aber kaum über die Frage, was eigentlich passiert, wenn der Schutzraum missbraucht wird. Wenn Förderung auf Ablehnung stößt. Wenn das Recht der Schwächeren nicht mehr durchgesetzt werden kann, weil die Täter zu jung sind, um strafrechtlich belangt zu werden.

Ich finde, das ist eine gefährliche Schieflache. Wer von Chancengleichheit spricht, muss auch von Verantwortlichkeit sprechen. Wer Kindern Rechte gibt, muss ihnen auch Pflichten zumuten. Und wer Respekt erwartet, darf Fehlverhalten nicht ignorieren. Ein funktionierendes Strafrecht lebt davon, dass es als fair, nachvollziehbar und wirksam wahrgenommen wird. Wenn das System aber bei Kindern, die sich wiederholt falsch verhalten, nur mit dem Hinweis auf ihr Alter kapituliert, entsteht ein Gefühl der Beliebigkeit.

Dabei muss eine niedrigere Strafmündigkeit nicht automatisch zu mehr Strafen führen. Sie kann auch neue Wege ermöglichen: spezielle Familiengerichte, passgenaue Maßnahmen, intensive sozialpädagogische Betreuung, klare Wiedergutmachungspflichten. Aber all das funktioniert nur, wenn der Staat den Rahmen vorgibt und vorgeben kann. Nicht jeder Konflikt ist eine Bagatelle. Nicht jede Entgleisung ein Ausrutscher. Und nicht jedes Kind ein armes Opfer seiner Umstände. Es gibt auch Täter. Auch unter 14 Jahren.

In Niedersachsen erleben wir das ganz konkret. Ob in Delmenhorst, Hildesheim oder in den Landkreisen Rotenburg und Stade – immer wieder berichten Medien von gewaltbereiten Jugendgruppen, von sexuellen Übergriffen auf dem Schulhof, von Einbrüchen durch Kinderbanden. Die Polizei tut, was sie kann. Schulen bemühen sich. Aber am Ende fehlt oft die rechtliche Handhabe. Was bleibt, ist Ratlosigkeit.

Ich möchte nicht, dass wir Kinder kriminalisieren. Ich möchte, dass wir Verantwortung ernst nehmen. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Die Diskussion über die Strafmündigkeit gehört auf den Tisch. Es ist kein Zeichen von Härte, sondern ein Gebot der Klarheit. Wer früh Teil der Gesellschaft ist, muss auch früh lernen, was Recht und Unrecht bedeutet. Und wer weiß, dass Regeln nicht nur für andere gelten, wird vielleicht selbstbewusster, nicht zynischer. Es geht nicht um Strafe. Es geht um Wirkung. Um Vertrauen in den Staat. Und um den Mut, das Richtige zur richtigen Zeit zu tun.